Zadie Smith, née en 1975, a publié De la beauté en 2005. Chapeau. Cette Londonienne de mère jamaïcaine et de père anglais y raconte une de ces histoires à décor universitaire dont les Anglo-Saxons ont le secret, où les rivalités professorales ne sont qu’un thème parmi d’autres : les liens qui se font ou se défont dans une famille ; le désir de beauté et le désir de vérité, leur antagonisme ; les rapports entre hommes et femmes, entre groupes sociaux, entre blancs, noirs et métis, par exemple.

D’abord deux clans se mettent en place : Jerome, étudiant à Londres, fils aîné d’Howard et Kiki Belsey, a accepté l’hospitalité des Kipps après la perte de son logement, malgré l’hostilité entre Monty Kipps, professeur très conservateur, et son père gauchiste, le professeur Belsey. Tous deux étudient Rembrandt – l'un en Angleterre, l'autre aux Etats-Unis – et Monty ne se prive pas de détruire publiquement les thèses subversives d’Howard en la matière. Mais Jerome est tombé sous le charme des Kipps. Leur maison, leur mode de vie, leurs conversations, tout lui plaît, et aussi Victoria, la très jolie fille du professeur Kipps, qu’il croit avoir séduite, confie-t-il à son père dans un courriel. Si Kiki refuse de prendre cette nouvelle trop au sérieux, Howard en est bouleversé, de même que leur fille Zora. Le frère de Jerome, Levi, déteste l’université et reste indifférent à ce qui agite sa famille. Passionné de musiques urbaines, il a d’autres préoccupations, et refuse même d’utiliser leur langage policé.

La fête que donnent les Belsey pour leurs trente ans de mariage catalyse toutes les tensions. Les invités sont surtout les collègues d'Howard à l’université de Wellington, près de Boston. Impossible finalement de ne pas y convier en dernière minute la famille Kipps qui a récemment emménagé dans le quartier, le professeur étant invité pour des conférences à l’université de son rival. Levi a de son côté invité Carl, un jeune slammeur qu’il connaît à peine, mais son père, qui n’en sait rien, ne le laisse pas entrer. Carlene Kipps, la femme de Monty, malade, n’accompagne pas son mari et ses enfants, à la grande déception de Kiki, qui a éprouvé d’emblée de la sympathie pour elle – ce qui se passe entre ces deux femmes est rendu avec une grande délicatesse. Zadie Smith, dans ses remerciements préliminaires, rend hommage à Forster, et plus d’une fois, en lisant De la beauté, j’ai pensé à Howards End, pour la qualité des échanges, d’une grande sensibilité. « On trouve refuge l’un dans l’autre », répétait Carlene en demandant à Kiki si elle aimait la poésie.

Pour le couple Belsey, cet anniversaire sonne le glas d’une complicité sans nuage. Un geste furtif trahit l’intimité d’Howard avec une collègue et Kiki découvre la part du mensonge qui s’est introduite dans leur vie – « l’explosion avait eu lieu, mais personne n’était mort – seulement des blessés à perte de vue ». Kiki, « reine noire » dont la beauté s'allie avec l’âge à un solide embonpoint, souffre énormément de cette infidélité – Claire Malcolm, anglaise et blanche comme Howard, est son contraire physique mais c’était aussi une amie. Leur fille Zora, étudiante brillante, se bat pourtant bec et ongles pour pouvoir assister au cours de la poétesse, tandis que Victoria Kipps s’inscrit à celui d’Howard et cherche à attirer son attention de toutes les manières.

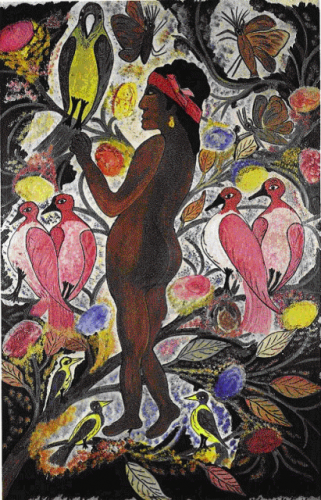

« Les êtres beaux ne sont pas sans blessure », dit un poème (De la beauté de Nick Laird) au centre du roman. Pour Howard Belsey, la beauté n’est que le masque du pouvoir et l’esthétisme, le langage raffiné de l’exclusion. A ses étudiants, il présente l’art comme « un mythe occidental, qui nous permet à la fois de nous consoler et de nous construire ». De la beauté, sous les difficultés amoureuses ou personnelles des protagonistes, propose une réflexion sur le rôle de la culture dans la vie et dans la société. Peinture – notamment cette Maîtresse Erzulie signée Hector Hyppolite (Haïti) –, musique, littérature s’y glissent constamment dans l’appréhension de l’autre, de l’amitié, de l’amour, du sexe, qu’il s’agisse des jeunes ou des vieux.

Dans cette comédie « multiculturelle » Zadie Smith particularise merveilleusement la façon de parler de chacun de ses personnages, elle donne ainsi à son récit trépidant le rythme et les couleurs de la vie.